Chemin des Huguenots

Un tronçon du chemin des Huguenots traverse Lyss. Il est difficile d’imaginer que le plus grand naufrage de l’histoire de la Suisse ait eu lieu ici.

En mémoire des épreuves et de la tragédie vécues par les Huguenots, ce sentier historique a été inauguré le 16 septembre 2017.

Naufrage de Lyss

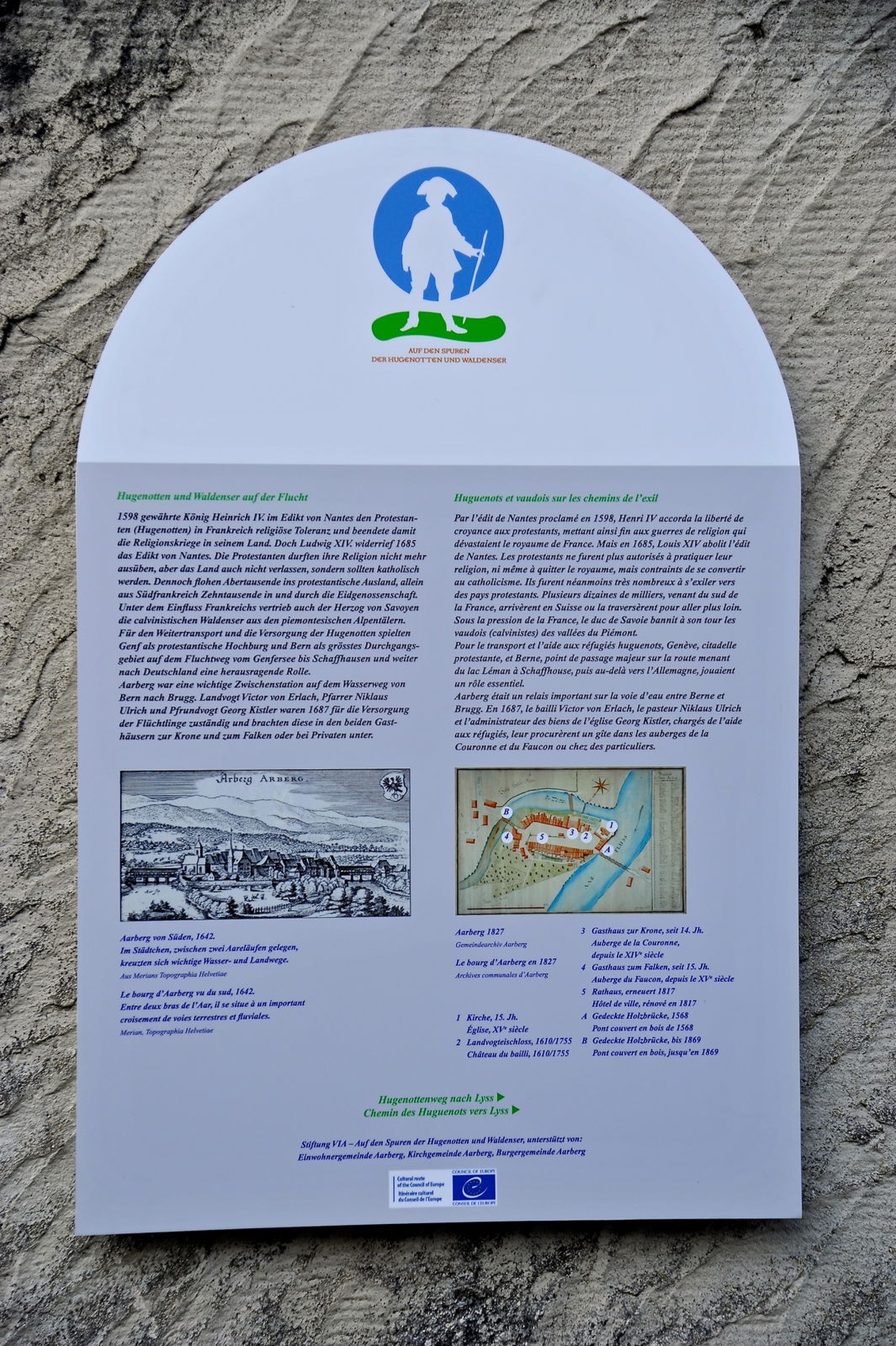

Huguenots et Vaudois en fuite

En 1598, le roi Henri IV promulgua l’Édit de Nantes, accordant aux protestants (Huguenots) de France la liberté de culte et mettant fin aux guerres de religion dans son royaume. Cependant, en 1685, Louis XIV révoqua l’édit. Les protestants ne pouvaient plus exercer leur foi et n’avaient pas le droit de quitter le pays à moins de se convertir au catholicisme. Malgré cela, des dizaines de milliers d’entre eux fuirent vers des terres protestantes, traversant la Confédération suisse du lac Léman jusqu’à Schaffhouse, puis l’Allemagne. Sous la pression de la France, le duc de Savoie chassa également les Vaudois calvinistes des vallées alpines du Piémont.

Genève, en tant que bastion protestant, et Berne, plus grande région de transit sur la route d’évasion du Léman à Schaffhouse, jouèrent un rôle essentiel dans l’acheminement et le ravitaillement des réfugiés.

Aarberg fut une escale importante sur la voie fluviale de Berne à Brugg. En 1687, le Landvogt Victor von Erlach, le pasteur Niklaus Ulrich et le Pfrundvogt Georg Kistler prirent en charge l’accueil des réfugiés, les hébergeant dans les auberges « Zur Krone » et « Zum Falken » ou chez des particuliers.

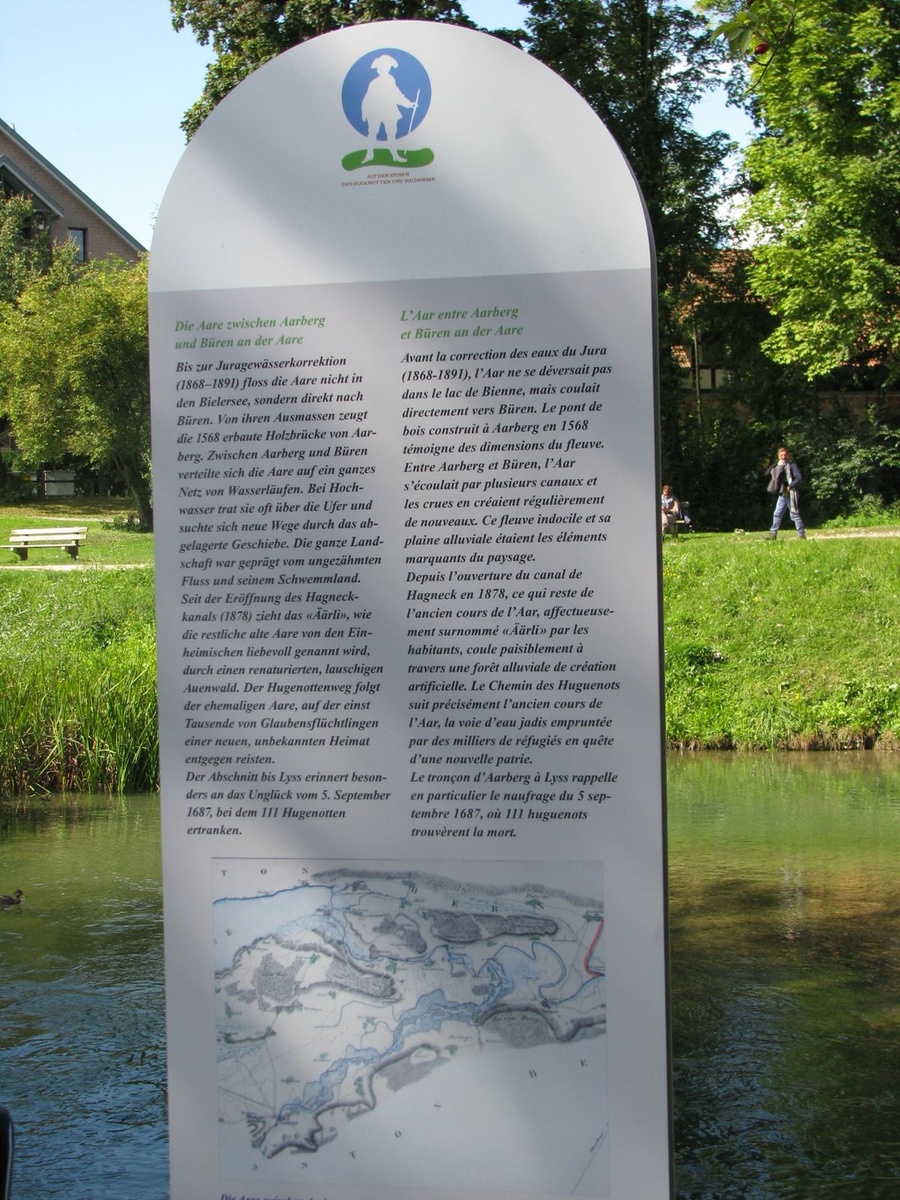

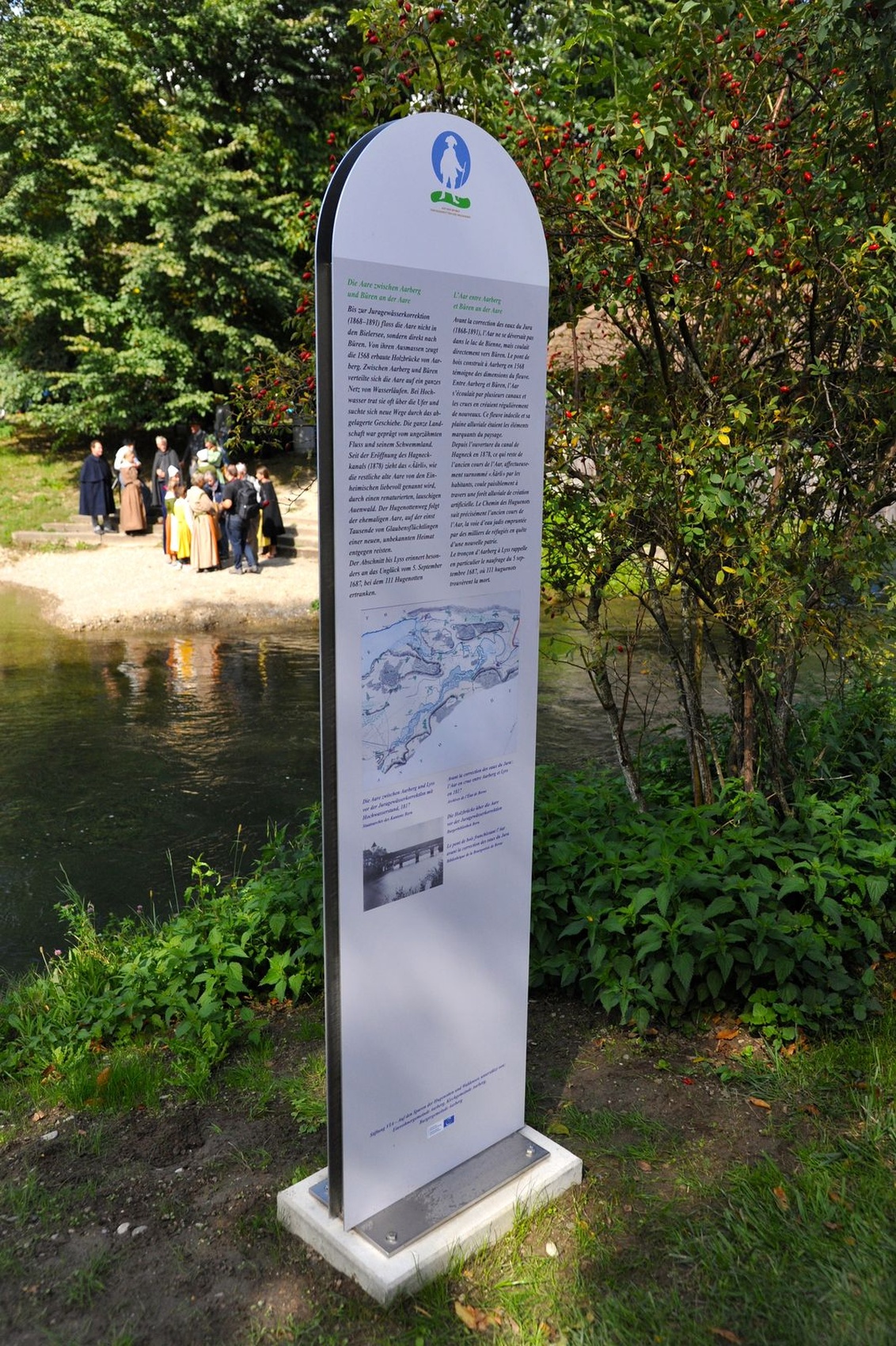

L’Aar entre Aarberg et Büren

Jusqu’aux corrections des eaux du Jura (1868–1891), l’Aar ne se jetait pas dans le lac de Bienne mais se dirigeait directement vers Büren. Le pont de bois d’Aarberg, érigé en 1568, témoigne encore de son ancienne largeur. Entre Aarberg et Büren, l’Aar se dispersait en un réseau de cours d’eau, débordant fréquemment lors des crues et traçant de nouveaux chenaux à travers les alluvions déposées. Tout le paysage était sculpté par ce fleuve impétueux et ses terres inondables fertiles.

Depuis l’ouverture du canal de Hagneck en 1878, « l’Äärli »—nom affectueux donné par les habitants à l’ancien cours de l’Aar—sinue à travers une forêt alluviale renaturée et ombragée. Le chemin des Huguenots suit ce lit disparu, que des milliers de réfugiés empruntaient autrefois sur la route d’une terre d’accueil inconnue.

Ce tronçon près de Lyss rappelle particulièrement la tragédie du 5 septembre 1687, où 111 Huguenots se noyèrent.

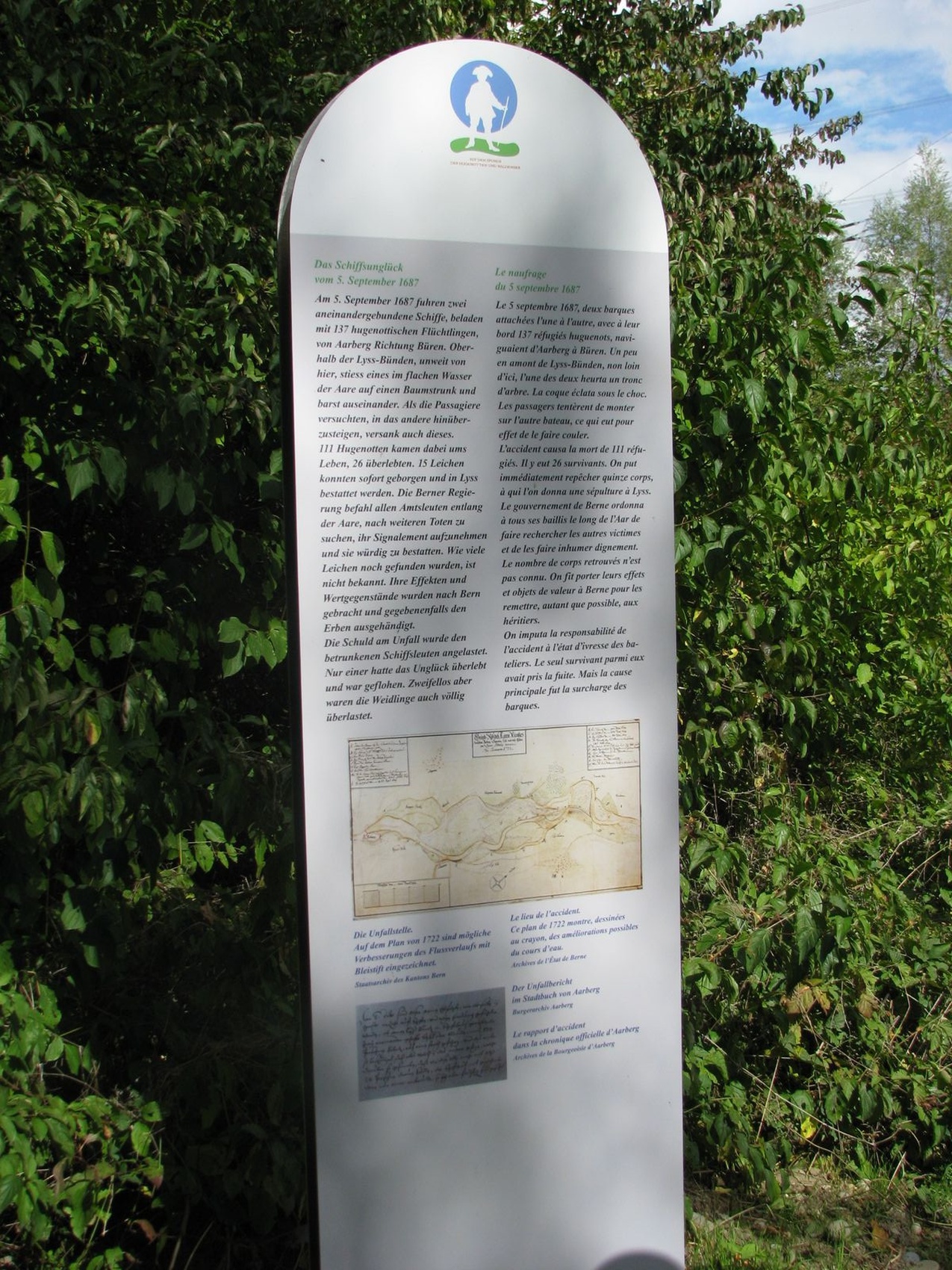

Le naufrage du 5 septembre 1687

Le 5 septembre 1687, deux embarcations liées l’une à l’autre, transportant 137 réfugiés huguenots, quittèrent Aarberg en direction de Büren. Au-dessus des méandres de Lyss, l’une d’elles heurta une souche immergée dans les eaux peu profondes de l’Aar et se brisa net. En tentant de gagner la seconde barque, les passagers la firent chavirer à son tour.

Sur les 137 réfugiés embarqués, 111 périrent et 26 furent secourus. Quinze corps furent aussitôt retrouvés et inhumés à Lyss. Le gouvernement bernois ordonna à tous les baillis longeant l’Aar de rechercher d’éventuelles autres victimes, d’en relever l’identité et de leur offrir une sépulture digne. On ignore combien de corps supplémentaires furent finalement repêchés. Effets personnels et objets de valeur furent acheminés à Berne pour être identifiés et restitués aux ayants droit.

La responsabilité de la tragédie fut attribuée aux bateliers ivres—seul l’un d’eux survécut et prit la fuite. Il est indéniable, toutefois, que les deux embarcations étaient dangereusement surchargées.

Voyages périlleux

Jusqu’au 19ᵉ siècle, rivières et lacs constituaient les principales voies de transport de marchandises—mais loin d’être sans danger. Les “Weidlinge”, embarcations à fond plat, servaient à la navigation fluviale : faible tirant d’eau, proue et poupe relevées, flancs droits inclinés vers l’extérieur, et d’environ 13 m de long sur l’Aar au 17ᵉ siècle. Ils n’offraient qu’un espace limité aux passagers : le transport purement humain—troupes ou réfugiés—restait exceptionnel.

“Naufrage – Un instant, regarde”

Ce monument au titre énigmatique commémore le naufrage de réfugiés huguenots du 5 septembre 1687. En 2017, l’artiste biennois Gianni Vasari (né 1949), son collègue cubain Humberto Ocaña (né 1979) et des demandeurs d’asile de l’hébergement collectif de Kappelen-Lyss ont réalisé cette installation à l’occasion de l’inauguration du chemin des Huguenots Aarberg–Lyss.

Auberge “Weisses Kreuz”

La plupart des 26 survivants furent hébergés « à l’auberge » de Lyss, nourris et logés jusqu’à douze jours. D’autres retournèrent à Berne pour informer les autorités du drame. Cette auberge est très probablement le Gasthaus zum Weissen Kreuz, attesté dès le 16ᵉ siècle. L’édifice actuel date de 1779, agrandi au 19ᵉ siècle et surélevé en 1914.

Ancienne Église de Lyss

L’ancienne église paroissiale de Lyss remonte à une construction antérieure du 7ᵉ siècle. Sa forme actuelle date de 1672–1675. La tour fut démolie en 1940 et remplacée par un clocher de toit. Le cimetière attenant a été désaffecté à la fin du 19ᵉ siècle.

Quinze victimes immédiatement récupérées après le naufrage de 1687 y furent inhumées. Les autres corps dérivèrent en aval, plusieurs furent repêchés et enterrés en divers lieux. Une stèle commémorative en pierre de la Dauphiné—région d’origine de la plupart des passagers—fut érigée en 2017.

Mémorial du Naufrage

Non loin du lieu de l’accident se dresse le monument de Gianni Vasari et Humberto Ocaña, inauguré le 16 septembre 2017, en souvenir de cette tragédie.

Images

- Le bourg d’Aarberg

- Stèle du chemin des Huguenots

- Stèle du naufrage

- Site approximatif du naufrage

- Monument et stèle

- Auberge Weisses Kreuz

- Ancienne église de Lyss